ものは考えようだと教えてくれるポジティブ信金

モテない男性のダメな部分ランキング - 恋愛&結婚ランキング - goo ランキング

1位:KY(空気が読めない)→その場に流されない信念を持っているのね

2位:文句ばかり言う→トラブルがあったときにきちんと抗議してくれそう

3位:マザコン/ファザコン→支えてくれた親に感謝とかカコイイ

4位:ネガティブ思考→「なんとかなるっしょー」じゃ困るものね

5位:自分の話ばかりする→あたしの知らない面白い話を聞かせて!

6位:視野が狭い→あたしだけを見てくれるタイプね!

7位:人の話をきかない→その調子でお父さんのことも説得してね

8位:気が利かない→そういうところはあたしが支えてあげなくちゃ

9位:仕事ができない→仕事仕事で家に帰ってこないよりマシでしょ

10位:服装を気にしない→他の女の子が寄りついてこないから安心

「※ただしイケメンに限る」禁止。

「努力すれば報われる社会」とは何か

大学生の8割は日本を「競争社会」と考えながらも、努力が報われる社会と思っている人は半数に満たないことが20日、ベネッセコーポレーション(岡山市)が全国の大学生4070人に実施したアンケートで分かった。

昨年秋に大学生の社会観や生活についてインターネットで調査。結果によると、就労観については「仕事を通じて社会に貢献することは大切」と答えた学生は84%を占めた。

「仕事より自分の趣味や自由時間を大切にすべきだ」と回答した人も75%いた。

79%が「日本は競争が激しい」とし、「努力が報われる社会」と受け止めているのは43%にすぎず、格差拡大が指摘される状況に厳しい見方を示した。

ブコメを見ていても、「努力」というマジックワードに引きずられて「報われる」ための条件が努力だと考える人が多そうなので補足。この場合重要なのは「努力するといつも報われる」条件が整っているかどうか、ということだ。

「日本は努力してもシカタナイ社会」なのかどうか、という論点を分かりやすく提示した近年(といっても10年前だが)の著作に、現在の格差論の火付け役ともなった佐藤俊樹の『不平等社会日本』がある。そしてこの場合の「シカタナイ」かどうかの指標となっていたのは、世代間の階層移動の閉鎖性、言い換えれば、低い階層の親から生まれた子供が、どのくらい高い階層に移動する可能性があるかということだった。佐藤は、統計データから「一億総中流」が言われていた80年代の半ばには、団塊の世代辺りから階層閉鎖性が高まり、努力してもシカタナイ社会になりはじめていたことを指摘する。むろんそれは、単純な貧富の拡大ということではなく、その背景に、親が低い階層であるような人が減ったこと、つまり社会が持つ「一回限りの成長」の時期が終わってしまったということがあったのだが。

ともあれ、ここで「シカタナイ」かどうかを決めるのは、本人の努力と関係なく、出世したり、階層を上昇したりする「ハシゴ」や「椅子」が用意されているかどうかなのだ。ハシゴや椅子の数が十分に用意されていれば、それを登るかどうかは本人の努力次第である。しかしハシゴを登り切ったところからスタートする人が増えれば、さらに上に登るためのハードルは上がるし、親よりも貧しい生活を送る人の割合も相対的に増える。彼らが転げ落ちないようにするためには、階層間の閉鎖性を高めなければいけないし、その分ハシゴを登ってくる人には不利になる。要するにハシゴや椅子の数が足りなくなったから、「努力してもシカタナイ」社会になった、というわけだ。

00年代の日本の若年雇用問題の多くは、こうした「一度ハシゴを登った人たち」の地位を守るために、彼らの生活と仕事に関わる部分以外での構造変動が進んだことから生じた。もちろんその背景にはグローバル化などの世界的な環境の変化はあるが、日本独自の事情もかなり大きい。最近の「経済成長」を強調する一部の経済学者たちの言い分は、要するにこうしたマクロの条件を変えてやらないと、「努力しても報われない」社会のままである、ということを意味している。

確かにミクロな競争の場面では「努力したから報われた」人もいる。しかし彼らが報われたのは、努力したからだけではなく、そもそも努力の到達点が用意されていたからだ。そう考える限り、「努力」を強調するのは単なる自己責任論にしかならないし、その意味でベネッセの調査はマクロの構造問題を見えなくさせるおそれがある。ためにする批判の大好きな口の悪い人たちなら、そう言うだろう。

しかし、そうしたマクロの問題を差し引いたとき、そこに残るのは「努力すれば報われる社会」であって、「努力しなくても椅子に座れる社会」ではないということがとても重要なのだ。この辺り、ブームに乗っかって経済学者を担いでいる人たちがどこまで自覚しているのか分からないのだが、そこで想定されているのは、椅子を用意したら、一定数は座ってくれるという社会である。しかし、椅子を用意しても(様々な理由により)座ってくれないとなると、話がややこしくなってくる。90年代のイギリスの若年雇用対策は、こうした「椅子に座りたがらない人たち」を指す言葉として「NEET」という語を造り、彼らのような人々に対する積極的雇用政策として、「from Welfare to Work(福祉から就労へ)」というスローガンを掲げた。社会保障を受けるなら、最終的には働け、ということだ。

ベネッセの調査は、あくまで「教育」の観点から、「椅子に座りたがる人たち」がどのくらいいるかを見ようとした、と考えれば、つまりはマクロな構造問題が解決されても残る(かもしれない)人の意識、ミクロの問題へと照準していると考えられる。教育学者や社会学者の多くは、彼らが自己責任論者だからではなく、ミクロの問題も扱おうとして、こうした意識調査を行うわけだ(ちなみに労働からの解放というコンセプトが大好きな一部のポストモダン系思想家は、経済成長にも努力主義にも反対する)。

ミクロの意識を扱うことは、そのままマクロの構造問題へと跳ね返る。つまりは「どんな椅子を用意すればいいのか」について考えるための材料が、こうした意識調査なのだ。求人票を用意したのに誰も働かなかった、怠けものめ!と一括した大臣が叩かれていたが、そこで言われていたことのひとつは、「もっといい椅子(職)を用意してくれなきゃ、誰も座らないよ」ということだった。これはとても重要な問題だ。そもそも「もっといい職」とは何か?これは経済効率性だけでは決定できない。ジリ貧ではあるけれど、自分が退職するくらいまでは安泰そうな、けれど創意工夫の余地のない「枯れた」職を「いい」と思う人もいれば、もの凄い努力が必要だけど、今後の成長が見込め、若い世代が能力を発揮できそうな職を「いい」と思う人もいる。そうした意識と、経済的な環境との兼ね合いで、構造問題の扱いが変わってくるわけだ。

私個人としては、今後の成長が見込めない産業で働く人々を厳しい状況に追いやらないためにも、新しい産業がより高いポテンシャルが発揮できるような変化、マイルドな言い方をすれば世界的な構造変動への対応が必要だと思っているけれども、そこを強調すべきかどうかは、それこそミクロな場面での意識の現れを見る必要があるだろう。

件数で見るか、率で見るか

今年の自殺統計が出ていたが、もっぱら話題は30代。

2008年の自殺者3万2249人のうち、30代が前年比1.7%増の4850人で、統計の残る1978年以降最多となったことが14日、警察庁のまとめで分かった。20代も過去5番目に多かった。

警察庁は14日、08年中に自殺した3万2249人の年代別や原因・動機別などの統計を公表した。30代が4850人と統計を取り始めた78年以降最多となるなど、若い世代が増えたのが特徴だ。一方、50代は長年自殺者が最も多い年代で今回も最多だったが、11年ぶりに7千人を割った。70代以上も減少傾向だ。

元の資料はこちら。動機のカウントの方法については以前から議論があるようだが、ともあれ年々資料が詳しくなっているような気がする。IT化の恩恵で、必要以上に表に手間をかけられるようになったということだろうか。

メディアの論調は30代の自殺が増え、高齢者の自殺が減少したことを伝えているが、押さえておかなければならないのは、それでも自殺の多くを占めるのは高齢者であり、さらに言えば病気を苦にした老人の自殺が多いということだ。

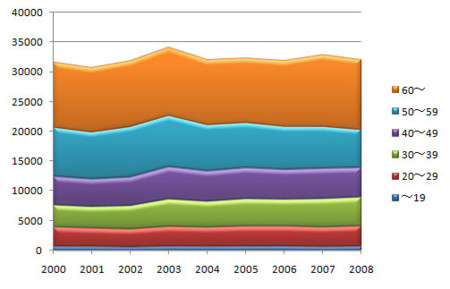

自殺件数を積み上げグラフで見ると50代、60代以上の層がいかに厚いかということが分かる。とはいえ報道されているとおり、50代の自殺が減少しているのも事実だ。

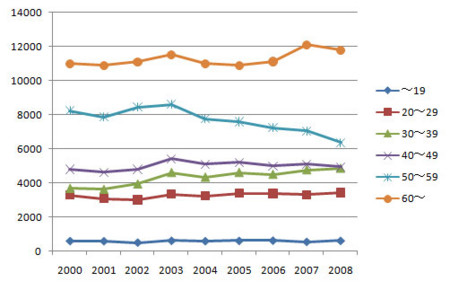

こちらは自殺件数を折れ線グラフで示したもの。朝日では70代以上も減少傾向と報じているが、こうして見ると去年から今年にかけては減少しているが、減少傾向といえるかどうかは微妙だ。また50代の自殺の減少トレンドは2003年から始まっているが、団塊の世代が60代に突入したことで、今後この数字にどういう影響が出るかは微妙だ。世代別の経年変化を見る際には、その世代ごとの人口のばらつきが存在していることを無視できない。

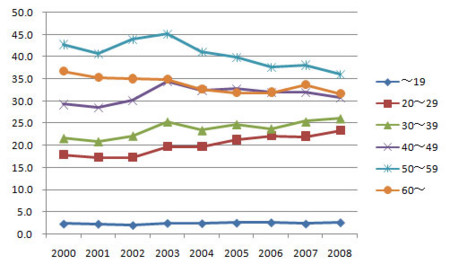

というわけで、年ごとの自殺率を計算してみたのが上のグラフだ。警察資料では2007年からのものしかないが、そこでの計算方法に従い、隔年の10月1日時点での世代別の人口を調べ、自殺者数を乗じた比率として算出してある。これを見ると、40代、50代、60代以降の自殺率が2003年以降低下している一方、20代、30代の自殺率は2001、2年以降上昇傾向にあることが分かる。以前として高齢層の方が自殺率は高いものの、2003年で25ポイントあった50代と20代の自殺率の差は、2008年では15ポイントを切っている。

ここから近視眼的な世代論を導くことは可能だろう。逆に、もともと自殺というのは若者の現象だったのが、1980年代を通じてその比率が逆転したのだという言い返しもできる。70年代の後半には若者と中高年の自殺件数は同じくらいだったのだが、中高年の自殺が80年代に増え続けたのに対して、80年代には20代が、90年代前半には30代の自殺者数が低下した。そう考えると、いまの40、50代というのは、単に自殺者の少ないコーホートなのではないかという意地悪な言い方もできるだろう。

しかし、そんなことよりも重要なのは、現在の不景気がどのような影響を及ぼすかということだ。自殺者数が一気に増えて3万人を突破した1998年とは、前年に拓銀・山一の破綻があり、平成不況の悪影響がもっとも色濃く出た年の翌年だった。そう考えるならば、景気に影響を受けた自殺者数の増加は、むしろ2009年に目立って生じる可能性が高い。98年の自殺件数で目立って増えたのは実は中高年だったわけだが、今回はどこに出るのか。言われているとおり30代を中心とした増加ならこれは世代問題だし、全般的に生じるのであればむしろ景気や日本の社会環境の問題だ。

また動機の面で言っても、色々調査手法が変動しているので比較しにくいところなのだが、若年世代の場合メンタルな問題での自殺が目立つことを見ても、自殺に対するケアのあり方を考える必要がありそうだ。ロスジェネ世代の論客が言うように、金銭的な保証さえあればメンタル面もケアされるのか、職と金に縛り付けられたことでより一層追い込まれていくことになるのかが不明だからだ。雑にもデリケートにも扱える問題だけに、慎重な見方をする必要があるのではないか。

非常勤大学講師の問題を解決するために必要なこと

J-CASTに反応するのもどうかと思うのだけど、この問題、色々と思うところはある。

年収1000万クラスの教授に対し、非常勤講師は300万円以下、100万円台も珍しくない。そんな「格差」が大学内に存在している。こうした高学歴ワーキングプアの放置は「大学の荒廃につながる」と指摘する首都圏大学非常勤講師組合の松村比奈子委員長(憲法学)に話を聞いた。

『高学歴ワーキングプア』でも触れられていたことだと思うが、現在のポスドクの置かれた環境の厳しさは、大学院重点化に伴う無計画な院生の増加に負うところが大きい。これに90年代の不況が「就職できないからとりあえず大学院」というルートを用意し、さらに少子化による学生数の減少が追い打ちをかけた。教員側は雇用の確保を条件に、大学の学部新設を容認し、それまでの所属学部と兼任したり、新学部に異動することになった。そのため専任教員のコマ数負担は増大する一方で、大学設置基準を満たすために、非常勤講師を使ったマスプロ授業の穴埋めも行わなければならなくなった。非常勤を何年やっても常勤ポストにたどり着けない状態が続いているのは、こうした「こうなることははじめから分かっていたのに」という構造問題が大きい。おそらく、91年の大学設置基準大綱化があって、教養課程や語学の教員の雇用が怪しくなってきたとき、彼らの首切りを行わないためにこうした方策は必要とされたのだが、結局は後にしわを寄せることになったというわけだ。

とはいえ、もう10数年も言われているこうした話を「知りませんでした」だの「騙された」だの言われても困る、という気がする。確かに超買い手市場の中で大学に抗議することは難しかっただろうが、高学歴が売りの彼らに何の「備え」もできないほど余裕がなかったとは思えない。この問題を指摘することが、本来なら大学教育に不要な人材の雇用を確保することによる、次世代へのツケ回しにしかならないのだとしたら、それは90年代に起きたことの繰り返しでしかない。

個別の事情を無視して原則論で考えると、増えすぎた院生と非常勤講師の選別が求められているのだと思う。同一労働同一賃金を原則にするにせよ、教授になれば年収1000万円というのは、年齢を考慮して増えた部分、各種大学業務などが含まれている。さらに30代常勤で週7〜8コマ、大学業務も含めて年収500万円ラインという大学もあることを思えば、大学の運営に責任を持たない非常勤講師なら、1コマ3万円くらいは妥当だろう。しかしこうした状態でフラットに競争させれば、その院生・講師の家庭の経済状況が、研究を続けられるかどうかを左右してしまう。非常勤講師の中でも、大学がにぎやかしで開講しているような、社会人などによる非専門分野の講義や、他大の専任教員を招いた講義の報酬をカットする一方、専任教員を目指す非常勤講師の研究環境を整えるような報酬体系、サポート体制はあってもいいのではないか。

いくつか具体的な案を考えてみる。

- 講義に対する報酬の他、講義の準備にかかる各種資料費を請求できる予算枠を設ける

- 大学図書館の利用を許可する。可能なら大学間の共通カードが使えるような体制の整備も。

- パソコン室の利用を許可し、一定部数のコピー、プリントアウト枠を設ける。

- 上記のサポートを受けるために、講義で受け持った分野での研究業績の発表を義務化する。

- 上記研究成果が査読論文として掲載された場合はさらに追加での報酬を出す。

こうした体制は「ある程度」なら揃っているところもあるが、丁稚奉公が当たり前とされている分野も多い。理系は特に酷いようだ。実際問題としては、割ける予算はほとんどないだろうし、こうしたインセンティブも雀の涙程度のものだろう。いまの状況でアウトプットを強制化すれば、モラルハザードが起きることも容易に想像できる*1。だが、非常勤だけでは食えない、食えないから他の仕事をすると研究が出来ないという悪循環があり、しかし大学には予算はないというジレンマを乗り越えようとすれば、研究のためのインセンティブと、それに伴うオブリゲーションを設定し、優秀な人材が広い意味での大学にとどまれるようにした方がいい。新書ブームに色目を使って手っ取り早く単著を出そうとする院生に眉をひそめる先生方は多いが、そう思うなら彼らが研究で努力できるような体制をつくり、才能のない人には早くから一般企業などへの就職を勧めるべきだ。

概して院生は教員を「恵まれた立場」という風にしか見ておらず、現実を知らない。他方で教員は常勤に就いたとたん、院生時代の自分の苦労を自己責任に還元し、教員に吐いていた恨み言を忘れてしまう。両者を精神論以外で橋渡しする手法は、いくらでも考えられるはずなのだ。

高学歴ワーキングプア 「フリーター生産工場」としての大学院 (光文社新書)

- 作者: 水月昭道

- 出版社/メーカー: 光文社

- 発売日: 2007/10/16

- メディア: 新書

- 購入: 9人 クリック: 324回

- この商品を含むブログ (231件) を見る

- 作者: フェデリコ・ロージ,テューダー・ジョンストン,高橋さきの

- 出版社/メーカー: 日経BP社

- 発売日: 2008/06/05

- メディア: 単行本

- 購入: 10人 クリック: 80回

- この商品を含むブログ (36件) を見る

*1:機会があればそのうち書く

ポストモダンの自動人形

良くも悪くも、「ブレない人」というのは色んなことを考えさせてくれる。

さしあたって以下を引用しておこう。

われわれはいま見たような、二つの知を区別するという解釈に従うわけにはゆかない。われわれにとっては、その解釈はそれが解決しようとしている二者択一の問題を再生産しているに過ぎず、しかもこの二者択一の問題そのものが、いまわれわれの研究対象となっている社会に対してはもはや有効性を失っており、またその問題の立て方自体が、もはやポスト・モダンにおける知のもっとも生き生きとした様態には適合しない、対立による思考に属していると思われるからである。技術やテクノロジーの変化に助けられた資本主義の現段階における経済の《再発展》は、すでに述べたように、国家機能の重大な変化と対をなすものである。この症候群から出発して形成される社会のイメージは、二者択一によって表現されていたアプローチを徹底して見直すことを要求するだろう。それは簡単に言えば次のようになる。すなわち、社会の制御機能つまり再生産機能は、将来にわたってますますいわゆる行政官の手を離れて、自動人形の手に委ねられることになるだろう。よい決定を得るためには、その自動人形が多くの情報を記憶していなければならず、結局、情報を自由に手に入れることが重要な役割を果たすことになるだろう。情報を自由に扱うことはあらゆる種類の専門家の管轄に属することになる。そして、そうした決定者の階級が支配的な階級となるだろう。この階級はもはや伝統的な政治階級によって形づくられるのではなく、企業の経営者、高級官僚、大規模な職能団体・組合・政治団体・宗教団体の指導者などが混在する階層によって形づくられるのである。(J=F. リオタール『ポストモダンの条件』邦訳41-42P、強調引用者)

政治が友と敵を分かつ振る舞いだとすれば、ポストモダニストは、敵でもあり友でもあるような人々と、自動人形に放り込むべき情報を巡ってやりとりするような過程を重視する。それは狭義の政治を離れ、様々なアクターの混在する言説空間を、権力の場へと移し替えていく。萱野と東の対立は、そのベースとなる秩序維持の権力=暴力の独占をどう見るかという点にある。

おそらく、暴力を呼び出す可能性が担保されていることだけに着目すれば、ポストモダン社会は近代国家の秩序装置の上でしか可能にならないという話になる。多くの社会科学者がそれに同意するだろう。しかし私は、現実問題としての「呼び出し頻度」や「呼び出しにかかるコスト」の問題は、そこで度外視すべきではないだろうと思う。コストですべてが計算されるなら、本当に急病のとき以外には救急車を呼ぶな、から、本当に殺されそうになっているとき以外に警察を呼ぶな、までは、そんなに距離があるとは思えない。そうした予測が前提にされるようになれば、人は警察ではなく民間警備会社を頼ろうとか、地域で自警団を作ろうとか、子供は親で金を出し合ってスクールバスで送り迎えしようとか考えるようになる。リオタールのビジョンの先にあるのは、そうしたリトルブラザー的自動人形が乱立し、無数の決定を個人に投げ返すような社会だろう。それに耐えられなくなるとき、私たちは決定そのものを自動人形に委ねたいと願うようになるのではないか。

ポスト・モダンの条件―知・社会・言語ゲーム (叢書言語の政治 (1))

- 作者: ジャン=フランソワ・リオタール,小林康夫

- 出版社/メーカー: 水声社

- 発売日: 1989/06/01

- メディア: 単行本

- 購入: 4人 クリック: 34回

- この商品を含むブログ (31件) を見る

教育の非メリトクラシー化

久しぶりにきたなあ。

神奈川県平塚市の県立神田高校(渕野辰雄校長)が2004、05、07年度に実施した入学試験で、学力テストなどの点数では合格圏内だったのに、服装や態度などから「生徒指導が困難」として、22人を不合格にしていたことがわかった。

県教育委員会は、希望者を入学させるとし、他の県立高校についても調査する。

県教委の発表によると、願書受付時や入試当日に、服装や髪形、態度を担当教員がメモにして提出。「つめが長い」「胸のボタンが開いている」「まゆをそっている」などの報告があった受験生の中から不合格者を決めていた。

タテマエの問題を抜きにすれば、こうでもしないと指導が成り立たない状況というのが、特に底辺校では続いている。教育に対して「指導力不足」が批判として投げかけられるようになってから久しいが、教員のスキルや人員に対するサポート、カバー策なしに、見かけ上の指導力を回復させようとすれば「指導できない奴を校外に放り出す」しかない。そのようにして、底辺校の中退率は上がっていったのだった。

だが、この件に関して言えば、問題なのは以下の二点ということになるだろう。すなわち

- 入試の過程で行われた学校側独自の「秘密調査」であり、受験者に対する公平性を欠いている。

- 担当教員の主観で合否が決定されたおそれがあり、「学力で合否を判定する」という入試の大前提が否定されている。

繰り返すが、こうでもしないといかんともしがたい経営的な状況はあったのだろう。しかし、10数年にわたって続いている内申書重視の傾向は、まさに「態度」や「見た目」の問題を、ある程度までは客観的かつ合理的な数値として処理できるように持ち込まれたものだったはずだ。たとえそれが機能不全を起こしていたのだとしても、勝手に独自の基準を持ち込むのはまずい。まして県立高であるわけだし。

「お受験」の際に、親の服装まで面接で見られるなどという話も聞くのだが、もしかすると日本の教育は、「中流」に向けた強い階層上昇動機を支えた「メリトクラシー」的なものから逸脱しつつあるのかもしれない。それも、特に上層と下層で。メリトクラシーの利点は、社会階層間の格差が大きく、かつ社会全体が成長段階にあるという条件の下で、「頑張ればなんとかなる」という期待を形成できる点にあるわけだが、それが健全に機能するためには、「頑張った」ことを評価する基準が公平かつオープンでなければならない。しかし、社会全体の階層上昇や、高度成長の終焉などによって「親よりも高い階層に上昇する」ことが相対的に困難になると、「上」や「下」の部分での選抜基準=「ものすごい上」と「上中下のどこにも入れないくらい下」を決定する論理が、非メリトクラシー化してしまう。「頑張ったくらいではなんともならない才能」や「頑張りとは別の部分での生活態度」が、合否を決定する要因として、強く意識されるようになるのだ。

「包摂型社会から排除型社会へ」とか言えば最近の議論っぽいが、この話、おそらく気をつけなければいけないのは、教育のメリトクラシー的前提に対する信頼が、とうの昔に崩壊していることが露わになったという点だろう。私たちが求めているのは「頑張ればなんとかなる」という「努力の成果」ではなく、「あいつと俺の間に生まれた差を、努力以外の部分で納得できる要素」なのではないか。どんなに頑張っても、「DQNなら仕方ないでしょ」と多くの人が納得するとき、そこにはその「仕方のなさ」に対する思考停止が生じているのである。

個人的には「どんなに頑張っても生活態度が悪かったら入試で落とされる社会」は、日本に限定して考える限り、「真面目なだけの役立たず」を大量に生み出すばかりでろくなことにならないと思うのだが。

- 作者: 竹内洋

- 出版社/メーカー: 東京大学出版会

- 発売日: 1995/07

- メディア: ハードカバー

- 購入: 1人 クリック: 64回

- この商品を含むブログ (15件) を見る

- 作者: ジョックヤング,Jock Young,青木秀男,伊藤泰郎,岸政彦,村澤真保呂

- 出版社/メーカー: 洛北出版

- 発売日: 2007/03

- メディア: 単行本

- 購入: 4人 クリック: 56回

- この商品を含むブログ (52件) を見る

孤独の帰結としての右翼

この手の調査がやっと出てきてくれたという印象。実証調査とは、企画立案から実査、報告書が出るまで一定の時間がかかるものであるわけで、予算を取ってきたり、雑多な書類を書いたり、そうした苦労を自ら買って出て、それを公表してくださる研究者の方々にまず感謝。

インターネットにおける「右傾化」現象に関する実証研究 調査結果概要報告書

まだ斜め読みなので細かいことは言えないけれど、ざっと見る限り、ネット右翼層が少なすぎて彼らの特徴について分析できないというあたりの苦労が忍ばれるなあという感じ。ただ、「2ちゃんねるとネット右翼との関連」「マスメディア不信とネット右翼的な層との関連」が見られる、「ネット右翼的な層に、年齢、学歴や年収でとりたてた特徴は見られない」というだけでも、十分な成果だろう。いわゆる「ネット=右傾化=若者」の三位一体論は、この調査においては仮説として不適当であるという結果が出たと言っていい。

個人的に一番気になったのは以下の指摘。

文化的/政治的NP因子と愛国心因子は、興味深い相関傾向を示している。それらの因子スコアが高いほど、靖国公式参拝、憲法改正、国旗掲揚・国歌斉唱、愛国心教育に対してやはり賛成的であるのだが、一方で、韓国や中国への親近感もより高い傾向にある。パトリオティックな意識は必ずしも「嫌韓嫌中」に結びつくものではないということだ。このことからすれば、「ネット右翼」についても対外的な問題(「嫌韓嫌中」)にかかわるそれと、国内的な問題(憲法改正など)にかかわるそれでは、政治的態度・社会心理などの背景要因を区別して考える必要があるように思われる。

文化的/政治的ナショナル・プライド因子や愛国心因子など、パトリオティックな志向が高いほど、韓国や中国への親近感はむしろ高い――「愛国」は「嫌韓嫌中」に結びつかない――というのが一般的傾向であった。これに反して、「愛国」と「嫌韓嫌中」が一体化しているのが「ネット右翼」である。

韓国・中国への親近感は、孤独感とは負の相関、一般的信頼とは正の相関を示している。つまり、身近な人間関係のなかで孤独を感じており、見知らぬ他者を信頼しない者ほど、韓国・中国に対して排外的な態度をとる傾向にあるということだ。表中には載せていないが、韓国・中国への親近感の低い者ほど、親しくつきあっている近所の人の数が少ない(性別・年齢・学歴でコントロールした偏相関係数で、韓r’=-.09、中r’=-.11、いずれも0.1%水準で有意)。友人数とは無相関だが、「友達であっても、プライベートなことには深入りしたくない」という傾向も強い(韓r’=-.09、中r’=-.08、それぞれ1%, 5%水準で有意)。嫌韓嫌中の背後にあるのは、イデオロギー的なものよりも、身近な人間関係における孤独感であるのかもしれない。

(以上、強調引用者)

ネット右翼が「右傾化」と切り離された現象であるとしても、それはイデオロギーとしての「右傾化」が焦点化されていればこそ重要になっていた課題なのであって、上記のような傾向が認められたからといって、彼らが「政治的」でない、ということはありえない。むしろ個人生活の孤独感から拠り所を求めて政治やリアルの運動へと接続されているのであれば、それは古典的な意味で「政治」そのものの姿であると――たぶん佐伯啓思あたりなら言うだろう。この結果は、右翼と言うより保守主義の側にとって都合がいいものである。あるいは右派コミュニタリアンなんかも「コミュニティ、地域の絆を再興」とか言うかもしれない。「やっぱネトウヨなんて藁人形じゃーん」で話が終わるわけではないだろう。